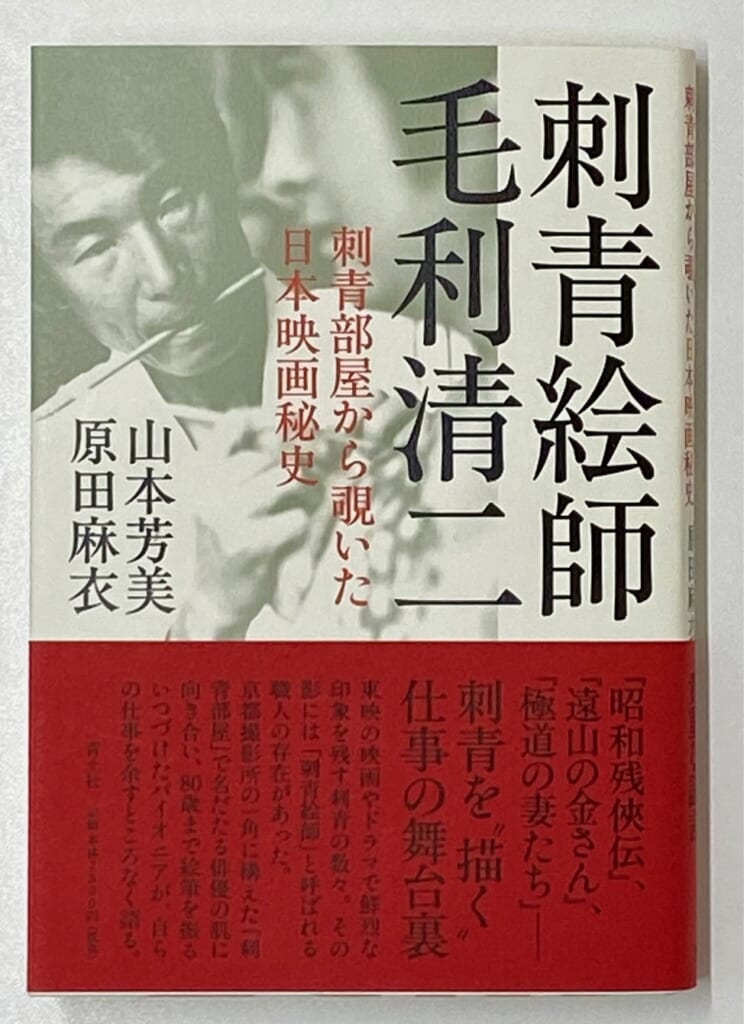

2025年3月、文化人類学者の山本芳美氏と本映画図書室学芸員で映画研究者の原田麻衣による共著『刺青絵師 毛利清二――刺青部屋から覗いた日本映画秘史』が、青土社より出版されました。

本書では、1964年から2010年まで活動した刺青絵師・毛利清二さんへのインタビューと解説がまとめられています。映画監督のマキノ雅弘が「刺青絵師」と名付けたこの仕事は、本物の刺青を人間の身体に彫る「彫師」とは異なり、映画に出演する俳優たちの身体に洗い落とせる刺青を描くという、東映の黄金期を支えた、無くてはならない職業でした。毛利さんは、東映京都撮影所で大部屋俳優として活動しながら刺青絵師としてのキャリアを歩み始め、以降数多くの映画やテレビドラマで、鮮烈な印象を残す刺青を手がけられてきました。

毛利清二さんの仕事をめぐっては、2024年5月から7月にかけて京都市のおもちゃ映画ミュージアムで行われた企画展「毛利清二の世界 映画とテレビドラマを彩る刺青」が、毛利さんが長年描いてきた下絵が初めて一般に向けて展示される機会となりました。本書は、毛利さんの語る言葉から、毛利さんの50年近くにわたる仕事とそこに懸けてきた想いを、より深く掘り下げていきます。

本書では、映画図書室で行われた毛利清二さんへのインタビューが以下の章立てで収録されています。

- 第一章 刺青を描く、映画をつくる——俳優に刺青(すみ)を描く(流す)方法

- 第二章 俳優と生きる、撮影所を生きる――スターたちとの交遊

- 第三章 刺青絵師まで、刺青絵師のあとで——毛利清二のライフヒストリー

第一章は、刺青絵師としての経歴を辿りつつ、毛利清二さんの職人技を、毛利さん自身の言葉、筆者による所感、第三者の証言を往還することで多面的に描出していきます。毛利さんが明かさなかったことはそのままに記述され、その語り口から毛利さんのユーモラスな人柄と真摯なプロフェッショナリズムも見えてきます。

第二章は、藤純子さん、鶴田浩二さんをはじめとするスターたちと毛利さんの交流に焦点が当てられます。ここでは、俳優として活動しながらスターたちの身体に刺青を描くという繊細な作業が要請される仕事をしていた毛利さんならではの、驚くべき逸話の数々が綴られていきます。また、章の最後に添えられたコラムでは、高橋英樹さんによって、刺青を描かれる俳優側の視点から毛利さんの人物像が語られています。

第三章はさらに時間を遡り、戦前の京都で過ごした子ども時代、繊維会社社員、日雇いエキストラを経て、東映京都撮影所の大部屋俳優兼刺青絵師、東映太秦映画村勤務のサラリーマン、フリーランスの刺青絵師としての活動、そして引退後までの波乱万丈の人生を通観していきます。毛利さんはスタジオ全盛期に俳優として危険なスタントを行っていたときの様子や、映画を「本編」とする者としてのテレビの仕事への葛藤、開村したばかりの映画村で働く本名の「森清二」としての生活について生き生きと語っており、まさに戦後の日本映画産業の急激な変革の只中を生きた一映画人の、貴重な証言を読むことができます。

加えて本書には、毛利清二さんの仕事を文化人類学的・映画学的観点から再検討する筆者2名による解説も収録されています。視認性の高さを重んじる毛利さんによる刺青がいかに映画の語りに寄与したか、具体的な作品から論じる「刺青が物語を駆動する——「映画的刺青」のナラトロジー」、東映作品で刺青が果たした役割を検証する「時代劇・任俠・実録——東映と刺青映画の三〇年史」、そして日本における刺青表象と受容の連関を詳らかにする「刺青映画・刺青絵師の変遷と日本社会」からなる3本の論考からは、毛利さんの仕事の影響力と映画史的役割が俯瞰的に見えてきます。また、綿密なリサーチを基に構成された、インタビュー内容への注釈、略年譜、フィルモグラフィーによって、毛利さんの仕事をさらに網羅的に振り返ることができます。

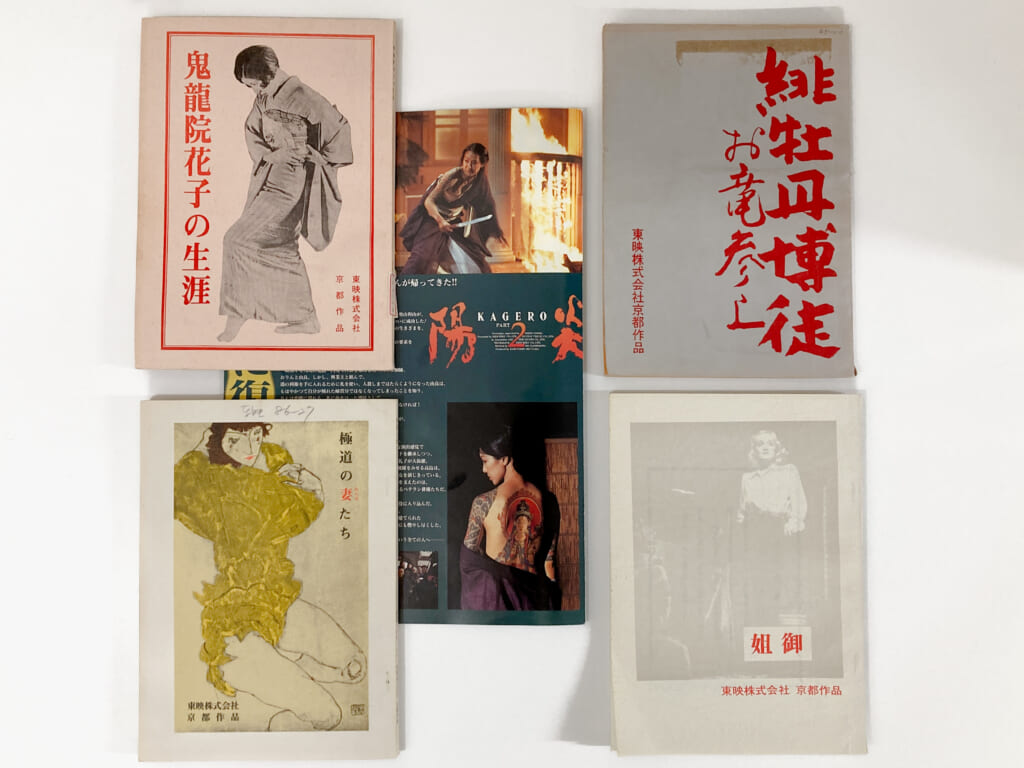

本書の調査に提供した台本をはじめとする資料は、映画図書室にて閲覧することができます。ぜひ本書の毛利清二さんの言葉と映画のフレームのなかに残された刺青を手がかりにしながら、台本をめくってみてください。

資料の閲覧をご希望の方は、下記のフォームより事前に申請をお願いします。

(中村洸太)

www.toei-eigamura-library.com

www.toei-eigamura-library.com