2025年6月21日(土)から9月28日(日)まで、フランスのカルカソンヌで展覧会《日本のいれずみ芸術[L’Art du tatouage au Japon]》が開催されました。本展覧会は、日本のいれずみ文化を美学的、歴史的観点から総括する内容で、映画村映画図書室からは刺青絵師・毛利清二氏の寄託資料より刺青下絵3点を貸し出しました。今回のコラムでは、展覧会最終日にクーリエ*として現地に向かった筆者が展覧会の様子を振り返りたいと思います。

*クーリエとは、所蔵作品が貸し借り等で移動するさい、作品に随行し、設置や撤去作業に立ち会う人のことで、多くの場合、所蔵館の学芸員が担当します

会場となったのは、フランス南西部の都市カルカソンヌにあるカルカソンヌ美術館です。日本ではあまり馴染みのない場所かもしれませんが、美術館から徒歩10分ほどの距離に位置する城塞(シテ)は、ユネスコ世界遺産に登録されており、フランスにおける一大観光名所として知られています。そして旧裁判所を活用する形で1836年に設立されたカルカソンヌ美術館には、絵画作品や彫刻作品だけでなく、都市の歴史性に紐づいた数多くの考古学コレクションも所蔵されています。

この《日本のいれずみ芸術》展は、美術館の「特別展」として組まれたものです。企画監修を務めたグザヴィエ・デュロン氏は、日本のいれずみ史に関する研究者/コレクターで、これまでにもフランス各地で日本のいれずみに関する展覧会を実現させてきました。本展は、2023年の《浮世のいれずみーー日本におけるイメージ化された身体[Tatouage du monde flottant – Le corps imagé au Japon]》(フランス・ニース)、2024年の《肌に刻まれた日本ーーいれずみの身体言語[Le Japon dans la peau – Langage du corps tatoué]》(同・ランス)に続いて3回目の試みとなっています。

本展はおおよそ、以下10のセクションで構成されていました。

「身体の言語」「烙印」「想いと誓い」「歌舞伎、浮世絵といれずみ」「社会現象」、「西洋、日本のいれずみを発見する」「明治時代の禁制」「禁止の終焉と虚構化」「芸術的遺産」「弁天小僧:文化的継承」

最初のセクション「身体の言語」では、日本におけるいれずみの型や技法など様式に関する基礎的な情報が提示されるとともに、多くの人が「日本のいれずみ」と聞いて思い浮かべるようなイメージが部屋全体を埋め尽くしていました。トルソーにいれずみを施したのは日本およびヨーロッパ各地で活躍する複数のタトゥー・アーティストで、日本のいれずみが、いかに世界のいれずみ文化に影響を与えてきたかがよくわかります。

次のセクションからは、日本におけるいれずみの起源として、縄文時代には存在したという社会集団の慣習や信仰にかかわるいれずみ、そして「もう一つのいれずみの形態」として懲罰の「入れ墨」が取り上げられていました。また、「想いと誓い」のセクションでは、「起請(きしょう)彫り」と呼ばれる男女間の誓いのいれずみに焦点があてられ、ほくろのような一点いれずみや文字、記号といったシンプルなモチーフから、より図像的に複雑な図柄が見られるようになる過程が示されています。

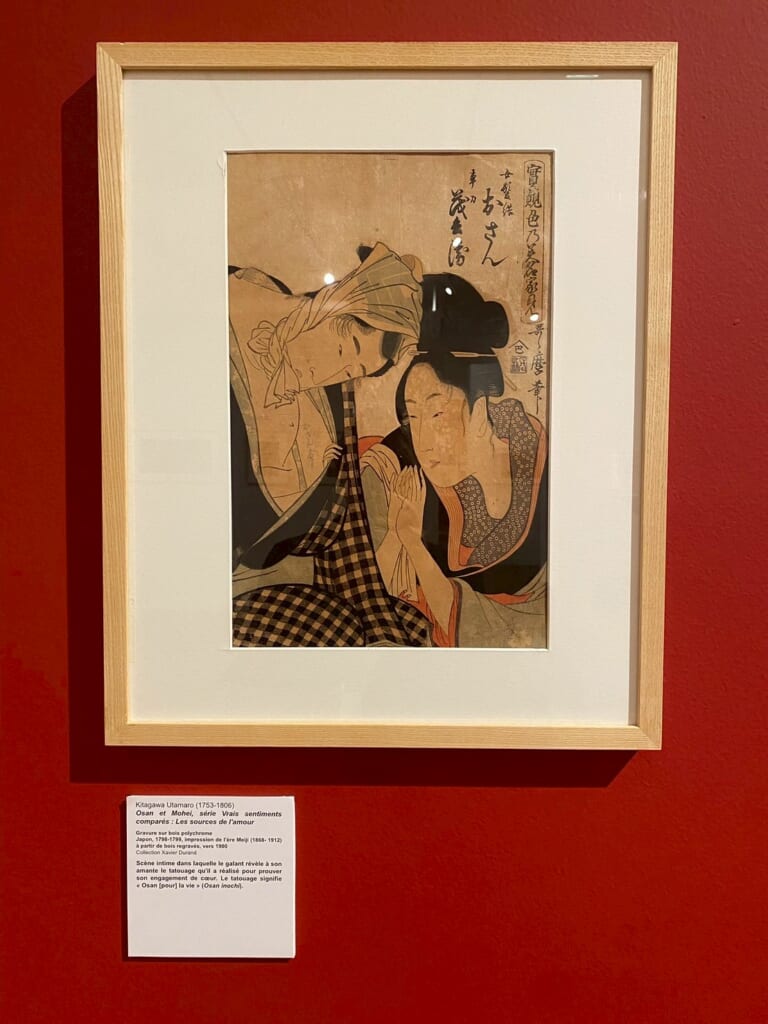

続く「歌舞伎、浮世絵といれずみ」「社会現象」「西洋、日本のいれずみを発見する」では、18世紀、19世紀半ば頃までのいれずみ文化が可視化されます。この時代、歌舞伎や浮世絵、つまり演劇や絵画の世界では、いれずみが革新的なモチーフとして扱われていたことがわかります。また、当時の風俗を表象した浮世絵は、徳川政権が生み出した社会的エコシステムのなかでいれずみがいかに「身体の自発的な装飾」として発展したかを示してくれます。

こうして19世紀半ばに花開いたいれずみ文化は、鎖国が終わってまもない頃、西洋人によって「発見」され記録されました。本展で展示された「横浜写真」はその好例です。来日外国人への土産物として作られたアルバムのなかには、いれずみを施した人物が写されており、西洋人はここで日本のいれずみ文化に触れるようになったそうです。1867年のパリ万国博覧会で「ジャポニズム」が注目されたちょうどその頃、「和彫り」もまた一つの日本文化として世界的に浸透していったのでしょう。

「明治時代の禁制」と「禁止の終焉と虚構化」のセクションでは、明治時代に起きたいれずみの禁止と、再びいれずみ文化がみられるようになった20世紀半ばの様子に焦点があてられます。本展において、毛利氏によるいれずみ下絵と東映任俠・やくざ映画は、この日本いれずみ史におけるいれずみの再登場のなかに位置づけられました。

映画図書室に所蔵されている400点以上のいれずみ下絵のなかから展示されたのは、『緋ぢりめん博徒』(石井輝男監督、1972年)より《観音菩薩》(画像右下)、『鬼龍院花子の生涯』(五社英雄監督、1982年)より《龍王太郎》(画像中央下)、『修羅の群れ』(山下耕作監督、1984年)より《八犬伝》(画面左中央)の3点です。これらは、キュレーターのデュロン氏が2024年秋に京都撮影所へ来られたさい、自らセレクションされました。

展覧会の最後のセクション「芸術的遺産」「弁天小僧:文化的継承」では、日本のいれずみ文化が再び国内外に広がっていく1970年代から今日までの様相が捉えられます。世界的ないれずみブームのなかで、浮世絵の図像表現に触発された創作は数多くみられます。いれずみ芸術は、肌に彫られる実際のいれずみだけでなく、例えば「弁天小僧」を主題とした版画作品や写真作品のなかにも表れています。その意味で、日本のいれずみは共有された文化的財産であるというのが、本展を締めくくるメッセージであったと思います。

この展覧会によって、毛利氏の刺青下絵は初めて世界に出ることとなりました。ご本人は、まさか自分の下絵が資料として保存され、美術館に出品されるようなことになるとは夢にも思っていなかったそうです。毛利氏は偶然、下絵を長年ご自宅に保存されていましたが、日本映画の制作現場、それも1960年代、70年代の一次資料が残っているのは大変珍しいことです。台本は作品が終わったら捨てていたという毛利氏ですが、時間をかけて作成した下絵だけは捨てられなかったといいます。「撮影が終わったら消えてしまう「作品」を何とか残そうとしたのだと思う」と筆者に語ってくださったことがありましたが、今やその下絵は、私たちに当時の文化を示してくれる重要な資料としても存在しています。

今回、デュロン氏および展覧会の学術監修を務めた一人であるクロード・エステーヴ氏との会話で印象的だったのは、毛利氏の刺青下絵がもつ資料的価値についてです。お二人によれば、1872年の法律で一度いれずみが禁止され「非公開の存在」になったあと、とりわけ1900年頃から1960年頃までの間にいれずみがどのように表現され発展していったのかを示す資料はほとんど残されていないそうです。ところが突然、日本の映画産業では任俠・やくざ映画ブームが起こり、映画のなかではたびたびいれずみが現れるようになりました。長い沈黙のなかでいれずみ文化がどのような軌跡をたどったのか、1960年代以降、映画作品で表象されたいれずみは、これまでの日本のいれずみとどのような関係性があるのか、とても不思議だったそうです。そのような状況のなかで、毛利氏の下絵は禁止前のいれずみ文化と1960年代以降のそれとを接続する数少ない視覚的資料だとお二人は話しておられました。「たしかに、浮世絵との関係で見ると似てはいるが異なっており、 毛利氏の仕事は彼自身の世界を持ちながら、いれずみの長い歴史のなかに位置づけられます。 1960年代という、実際のいれずみ文化に関する資料が少ない時期にあって、 しかしいれずみへの関心が非常に高まっていた時代、 彼の作品は浮世絵師や現代画家の作品とも隣り合いながら、 この展覧会のなかに自然に溶け込んでいるのです。」こう振り返るエステーヴ氏の隣で、毛利氏の刺青下絵が、日本映画史の一つのピースでありながら、同時に、日本いれずみ史における一つのピースでもあることを改めて実感した次第です。

毛利氏の所蔵されていた刺青下絵は、判明しているものだけでも400点以上にのぼります。現在、そのすべてが東映太秦映画村・映画図書室の所蔵庫に移され、調査、分類を進めているところです。

(原田麻衣)