2025年8月、広島と長崎への原爆投下から80年を迎えます。厚生労働省によると、2025年3月時点で被爆者健康手帳を持つ被爆者の人数は初めて10万人を下回り、平均年齢は86.13歳となりました(出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26531.html)。被爆者や同時代を生きた人々から直接話を聞くことがさらに困難になっています。その一方で、これまで上げられてきた声が顧みられないままに、世界では核兵器の脅威がますます高まっているように見えます。

しかし、こうした状況において必要とされるのは、被ばくの記憶―被ばく以前の生活、被ばく後の甚大な苦しみ、そしてその後の長年にわたる身体的・精神的な困難―への想像力ではないでしょうか。それは決して容易なことではありませんが、同時代を生きた映画作家たちは、実感をもって捉えることの難しい被ばく体験と、見えない放射能の恐怖を、映画の言葉によって表現し、観客に伝えようとしてきました。そうして生まれた作品に触れることは、時代を越えて私たちが想像を広げていくための一歩となりうるのではないでしょうか。

映画図書室は、こうした被ばくの記憶と恐怖を描く映画群の台本も所蔵しています。

***

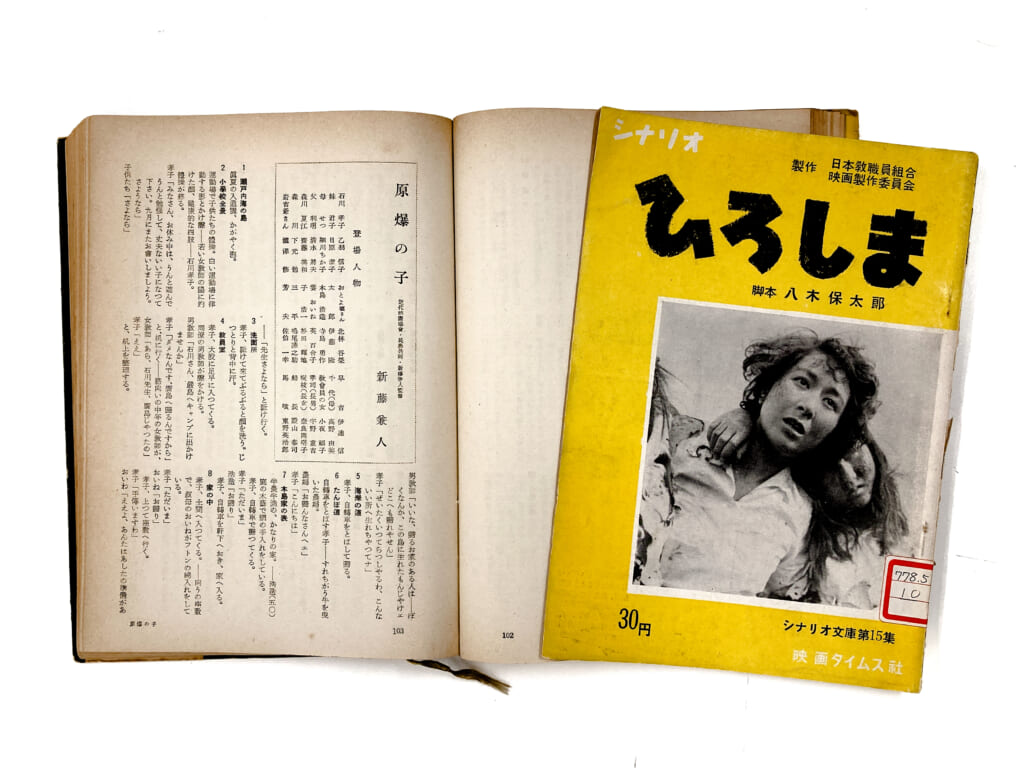

新藤兼人監督・脚本による『原爆の子』(1952年)と、関川秀雄監督、八木保太脚本による『ひろしま』(1953年)は、ともに作文集『原爆の子〜広島の少年少女のうったえ』(長田新編、1951年)を原作としていながらも、前者は被ばく後を生きる人々を描き、後者は投下直後の惨禍に焦点を当てるという異なるアプローチをとっていることで知られています。広島で生まれ育った新藤兼人は、後述するように、その後も核兵器の惨禍を描く劇映画とドキュメンタリーを制作していきます。

1952年にプレスコードが失効して間もない1954年、アメリカがマーシャル諸島のビキニ環礁で行った水爆実験により、第五福竜丸をはじめとする漁船が被ばくします。新藤兼人監督によって映画化もされたこの事件をきっかけに核兵器反対の声が強まり、原水爆禁止運動、日本被団協(2024年にノーベル平和賞を受賞)の結成へと繋がっていきます。

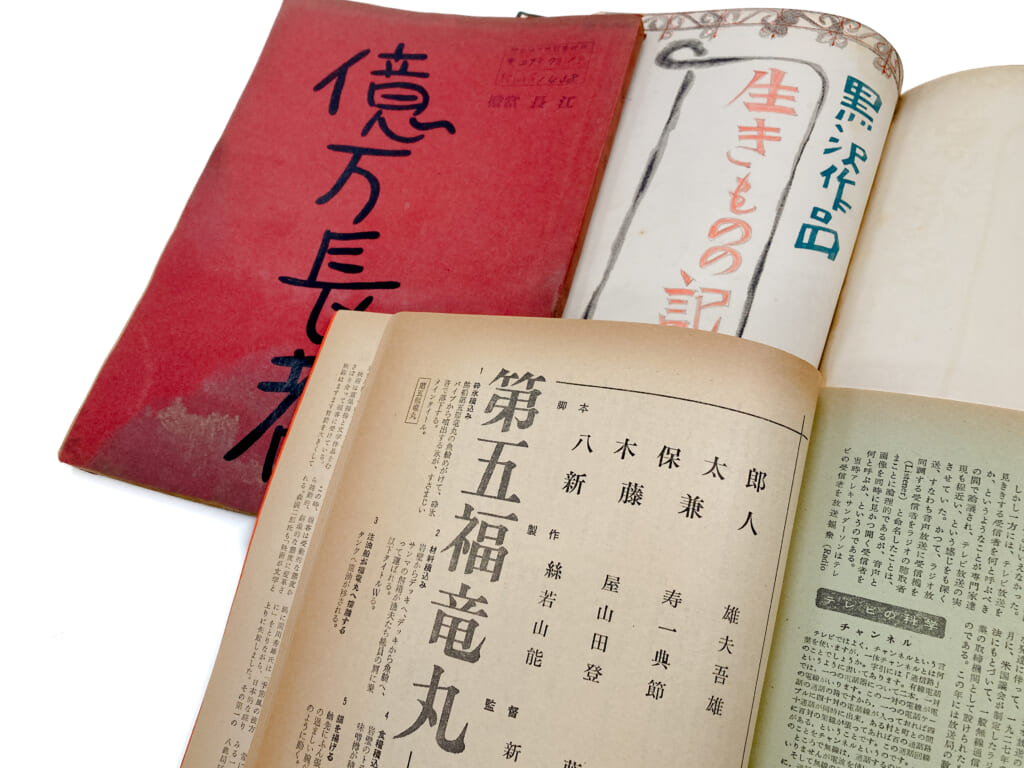

こうした社会の変動のなかで、同時代の映画作家たちは、核兵器と放射能の恐怖をさまざまなアプローチで描いていきました。言わずと知れた本多猪四郎監督の『ゴジラ』(1954年)では、怪獣・ゴジラは水爆実験によって目覚め、東京を襲います。黒澤明監督の『生きものの記録』(1955年)は、ある老人が原水爆の脅威から逃れるため家族と共にブラジルに移住しようとするさまが描かれ、「死ぬのはやむを得ん、だが殺されるのは嫌だ」という台詞が観る者に強烈な印象を残します。また、市川崑監督のダークコメディ『億万長者』(1954年)では、脱税を明らかにしようとする税務署職員の奔走に並行して、広島の原爆で家族を失った少女が「平和を守るため」自ら原爆を製造しようとするという物語が展開します。所蔵する台本では、本編からはカットされた現実と幻覚が入り混じる終盤の6シーンを読むことができます。これらの映画では、1950年代当時から進みつつあった社会の忘却に抗おうとする人々、そして映画の作り手たちの思いが、恐怖や笑いなどといった多種多様な表現として昇華されているように見えます。

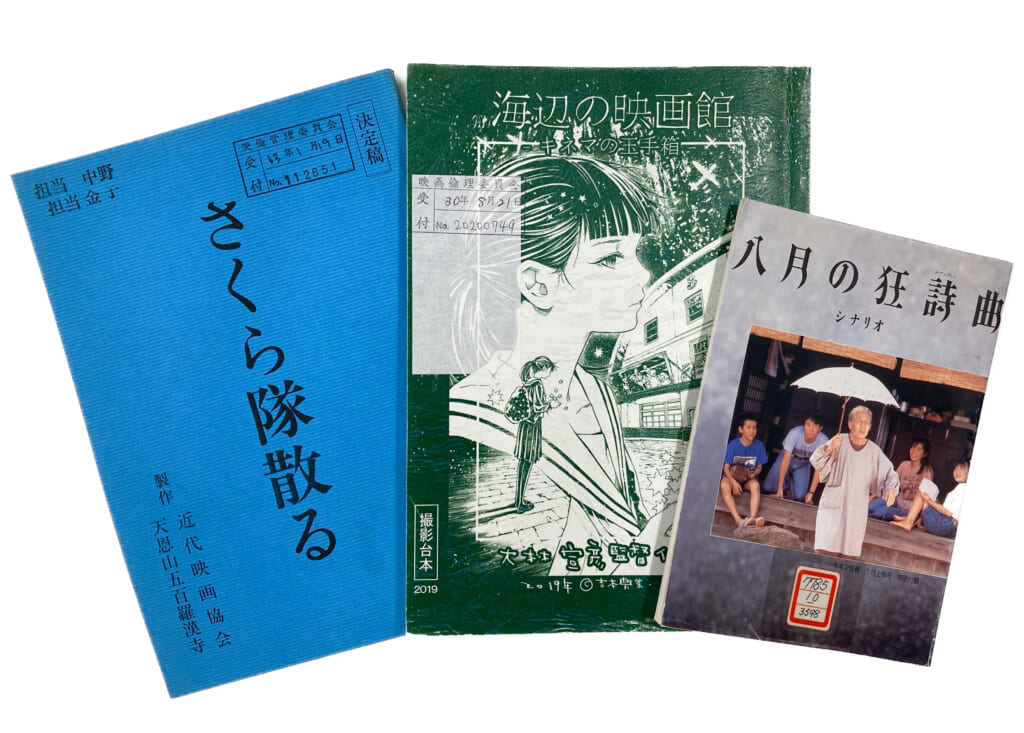

『原爆の子』、『第五福竜丸』(1959年)と被ばくの経験の映画化を追求してきた新藤兼人監督は、1988年にドキュメンタリー映画『さくら隊散る』を作ります。広島で被ばくした俳優・丸山定夫率いる移動演劇桜隊を描くこの映画は、インタビューと再現ドラマを横断しつつ、前半は演劇俳優たちが戦争に飲み込まれていくさま、後半には爆発を生き延びた4人の隊員が被ばくによって命を落としていくさまに焦点を当てています。演劇関係者の生々しい言葉と、現代の役者たちによる1945年の演劇的な再現映像を行き来することで、本作は観る人の想像を掻き立てていきます。台本からは、新藤監督がこうした複雑な構成をどのようにあらかじめ設計したのか、垣間見ることができます。ちなみに桜隊は大林宣彦監督の遺作『海辺の映画館 キネマの玉手箱』(2020年)にも登場し、作中の重要な役割を担っています。

『生きものの記録』を作った黒澤明監督は、晩年、再び原爆のトラウマに向き合う映画を制作します。1991年の『八月の狂詩曲』では、長崎で被ばくした女性と4人の孫、生き別れてアメリカ人となった兄の息子の一夏の交流が描かれます。同時代を知らない世代はどのようにトラウマに寄り添い、記憶を受け継ぐことができるのか、そして「思い起こさせてしまうこと」にはどのような恐ろしさが潜んでいるのか、2025年現在にも共鳴するテーマを問いかけてくる作品です。

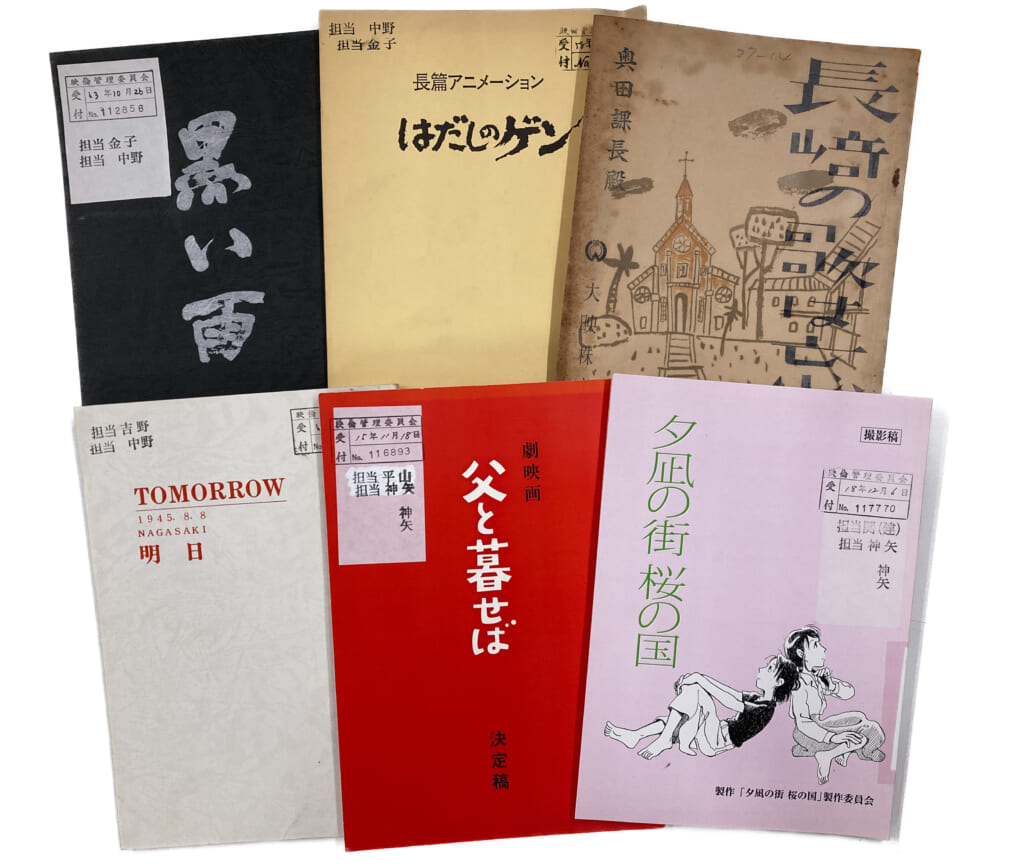

映画図書室ではこのほかにも、ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した今井正監督、水木洋子脚本『純愛物語』(1957年)、東映配給による今村昌平監督『黒い雨』(1989年)、原作の中沢啓治が自ら脚本を執筆した『はだしのゲン』(1983年)、広島で原爆を経験した田坂具隆監督が闘病中に構想し、再建前の旧浦上天主堂でも撮影された『長崎の歌は忘れじ』(1952年)、黒木和雄監督・脚本の『TOMORROW 明日』(1988年)と『父と暮せば』(2004年)、佐々部清監督の『夕凪の街 桜の国』(2007年)など、広島・長崎の原爆投下に関わる数多くの映画の台本を所蔵しています。

原爆投下80年という節目の夏に、映画を観ながら、台本を読みながら、これらの映画に込められた被ばく者たちの、そして同時代を生きながら映像表現によって被ばくの体験を描こうと苦心した作家たちの願いに、思いを巡らすのはいかがでしょうか。

本図書室が所蔵する台本は、データベース検索ページより検索いただけます。見当たらない場合は、申請フォームやメールからお問い合わせください。

資料の閲覧をご希望の方は、以下の専用フォームより事前に申請をお願いします。

(中村洸太)

www.toei-eigamura-library.com

www.toei-eigamura-library.com